ブログ

- トップ

- ブログ

みなさんご存じのように、現在長崎市でもインフルエンザウイルス感染症の患者様が急増しており、コロナ禍で免疫が弱っている影響とも言われておりますが、実際に罹患された患者様も例年より症状が長引いていらっしゃる方が多い印象を受けます。感冒症状がなかなか改善せず数日して来院され、検査陽性になるケースも多いです。

2023/9/29にもお知らせさせて頂きましたが、当院ではインフルエンザワクチンは当日に予約なしで来院されても接種可能ですので、まだ未接種の方は早めにご検討されて下さい。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

九州アクセスライブフォーラムは、年一回開催されるバスキュラーアクセスに特化した九州地方の学会で、全国レベルで御活躍されている九州各県のバスキュラーアクセス診療で著名な先生方が数多く参加されます。

今回2023月9月10日に開催された第11回九州アクセスライブフォーラム2023にコメンテーターとして参加させて頂きました。第11回のテーマは『One Life One Shunt ~みんなで診よう~』と題されております。

コメンテーターをさせて頂きましたのは、昨年私が演者として講演させて頂いた「教育講演AVF」のセッションです。今年は<熊本赤十字病院 腎臓内科副部長 濱之上哲先生>が講演され、AVF作成の実際の手技について手術動画を踏まえながら詳しく解説頂き、非常に興味深い内容で勉強させて頂きました。

今回御多忙な中、司会の労をお取り頂きました<長崎大学病院 泌尿器科准教授 望月保志先生>、ならびに大会に関わられたみなさまに心より感謝申し上げます。

腎臓内科専門医、透析専門医として、今回の学会で学び得た知識を今後の診療に活かして参りたいと思います。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

会社の健診などで、血圧が高いと指摘される方は非常に多くいらっしゃいます。多くの臨床データの蓄積により、年々その治療目標が厳しくなっている印象ですが、最新の高血圧のガイドラインでは診察室血圧130/80mmHgもしくは自宅血圧125/75mmHgを超えると高値血圧(高血圧の予備軍)、診察室血圧140/80mmHgもしくは自宅血圧135/85mmHgを超えると高血圧症の診断となり、食事療法や運動療法などの生活習慣を是正しても改善しなければお薬での降圧療法が必要となります。実際の治療開始となれば、年齢やお持ちの基礎疾患によっても異なりますが、更に降圧目標値が低く設定されていることが多く、75歳未満の健康成人の方であれば診察室血圧130/80mmHgもしくは自宅血圧125/75mmHg未満となります。

健診で高血圧の指摘があり、要観察・要再検・要治療などの指示があり、相談のために病院を受診したいと思われる際に、みなさまは内科を受診されるかと思います。基本的には一般内科で充分に対応できることが多い生活習慣病になりますが、内科の先生方には特に得意とする専門分野があります。内科のなかでも循環器内科が専門と思われている方が大部分ではないかと思いますが、実は『腎臓内科医が最も得意とする疾患の一つが高血圧症』でもあります。

血圧は、心臓から拍出される血液量(循環血液量)と、血管の硬さ(末梢血管抵抗)で決まります。前者の循環血液量は、簡単に言うと血管の中の水分量のことになりますので、例えば腎臓が悪くなり体液量の調整がうまくいかず尿量が減ると体に余分な水分が蓄積してしまい、体重増加や浮腫(むくみ)、ひいては高血圧を発症・助長します。また、腎臓は副腎から分泌されるアルドステロンという昇圧作用に働くホルモンの作用部位であったり、腎臓自身がレニンという昇圧ホルモンを産生することで、血圧調整に非常に密接に関与しています(非常に簡単に説明しましたが、実際にはもっと多くの機序が複雑に関与しております)。

高血圧症自体は自覚症状がありませんので、せっかく健診異常で早期発見されても受診されなかったり、早期通院を開始したとしても途中で途絶えてしまい、そのまま経過観察となってしまっている方も少なくありません。その後、しっかりと高血圧症の治療をしておかないと、自覚症状も少なく緩徐に進行する(高血圧性)腎硬化症による慢性腎臓病(CKD:chronic kidney disease)を発症してしまい、気がついた時には倦怠感や食欲低下などの尿毒症が出現し末期腎不全となっており、透析が必要な程に腎機能が悪くなってしまっていることもあります。高血圧症を主な原因とする腎硬化症は、現在透析導入(透析開始)になる原疾患として、糖尿病性腎症についで第2位となっており、第3位となった慢性糸球体腎炎の順位と逆転しています。

また、高血圧症の方は、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、肥満などの他の生活習慣病も併発しておられることが多く、長い目でみると心血管疾患(狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患、心不全、脳梗塞などの脳卒中、末梢動脈疾患など動脈硬化性疾患)の発症リスクも非常に高くなり、高血圧症が生命予後にも直結しているといっても決して過言ではありません。

高血圧症の治療に関して、減塩による食事療法や運動療法など、生活習慣を是正することで改善すれば経過観察をすることができる場合もありますが、難しければお薬での加療が必要となります。実際の治療開始となれば、上述のようにまずは年齢やお持ちの基礎疾患によって治療目標値が異なってきます。また、お薬の代謝排泄経路において腎臓は非常に重要な役割を担っているため、この際に腎機能障害や他の合併症の有無などで使用する薬の選択が異なってきます。更には、腎障害があればその程度により薬剤の投与量の調整が必要になることも多く、効果だけでなく副作用が出にくい量を適切に判断する必要があるため(腎機能を考慮して減量しないと過量投与により思わぬ副作用を生じることがあります)、その決定を的確に行うことが専門である医師の腕の見せ所になってきます。

私の専門が腎臓内科であることもあり、これまでコントロールが難しい難治例(適切な作用の異なる3剤以上の降圧薬を服用しても血圧が目標値まで下がらない場合は、治療抵抗性高血圧と定義されています)も含め、多くの高血圧症の治療に携わらせて頂きました。

当院では、高血圧症を含めた生活習慣病の加療を、総合内科専門医、腎臓専門医、糖尿病専門医、内分泌代謝専門医である常勤医師が、患者様の考えを最大限に尊重しながら、しっかりとサポートさせて頂きます。

血圧のことで受診をお悩みの方は、是非当院をご検討頂き、気軽に足を運んでご相談を頂ければ幸いです。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

いつも当院をご利用頂き、誠にありがとうございます。

諸熊医院の4代目の院長に就任して、おかげさまで本日2年目を迎えることができました。

これもひとえに当院をご利用頂きました皆様、ならびに関係者の皆様のおかげと心より感謝申し上げます。

これからも、地域におけるかかりつけの医療機関として来院される皆様の健康をお守りするため、総合内科専門医・腎臓専門医として質の高い医療を提供できるよう、スタッフ一同努力を重ねて参りたい所存でございます。

今後とも末永く、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

会社の健診などで、尿酸値が高いと指摘される方が結構いらっしゃいます。要観察・要再検・要治療などの指示があり、相談のために病院を受診したいと思われる際に、内科のなかでも「特に何科が専門なの?」と悩まれている方も多いようです。

健診結果の表を手に取り、尿酸値の項目がどこに入っているかを確認して頂くと、実は大抵の場合、一目瞭然で正解にたどり着けます。多くの場合は、≪腎機能≫の項目の中に入っており、その<尿>酸の字ごとく、実は内科の中でも『腎臓内科』が専門としております。

「尿酸」は「プリン体」から生成される老廃物の一種で、尿酸代謝においてその重要な役割を担っているのは腎臓です。尿酸の主な体外への排泄経路は腎臓を経由したものであり、腎臓で作られた尿の中に大部分(約70-80%)が排泄されます。腎機能障害がある方は、進行するに従って尿酸値が高くなってしまうことが多く、これは尿から体外へ排泄される尿酸が減ることで、体内に蓄積しやすくなってしまうからです。私の専門が腎臓内科であることもあり、これまで多くの高尿酸血症の治療に携わらせて頂きました。

痛風になられたことがある方は内科や整形外科、尿酸結石になられたことがある方は泌尿器科や腎臓内科に受診されることが多いと思いますが、痛風発作や尿路結石で非常に痛くて辛い経験をされて治癒した後にそのまま終診となり、高尿酸血症自体は自覚症状がありませんので通院が途絶えてしまい、何も予防的な治療をされずに経過観察となってしまっている方も少なくありません。その後、しっかりと高尿酸血症の治療をしておかないと、何度も繰り返してしまうことが多々あります。幸いに痛い思いをされなかったとしても、高尿酸血症をそのまま放置してしまい、ほぼ無症状で緩徐に進行する痛風腎という慢性腎臓病(CKD:chronic kidney disease)を発症してしまい、気がついたら透析が必要なくらいに腎機能が悪くなってしまっていることや、尿酸結石での腰痛が良くなったので自然排石したと思いきや、実はまだ尿管に結石が残っていて嵌頓したまま何年も経過することで(腎後性)腎不全となり片方の腎機能がすでに廃絶してしまっていた、ということもあります。また、高尿酸血症の方は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満などの他の生活習慣病も併発しておられることが多く、血中尿酸値の上昇に伴ってメタボリックシンドロームの合併率が増加することが示されています。すなわち、長い目でみると心血管疾患(狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患、心不全、脳梗塞などの脳卒中、末梢動脈疾患など動脈硬化性疾患)の発症リスクも非常に高くなり、高尿酸血症が生命予後にも直結しているといっても決して過言ではありません。

高尿酸血症の治療に関して、食事療法や節酒などで経過観察をすることができる場合もありますが、難しければお薬での加療が必要となります。この際に、腎機能障害やその他の合併症の有無などで使用する薬の選択が異なってきたり、また腎障害があればどれくらいの量で投与した方が効果だけでなく副作用が出にくいかなどを判断する必要があるため、その決定を的確に行うことが専門である医師の腕の見せ所になってきます。

当院では、高尿酸血症を含めた生活習慣病の加療を、総合内科専門医、腎臓専門医、糖尿病専門医、内分泌代謝専門医である常勤医師が、患者様の考えを最大限に尊重しながら、しっかりとサポートさせて頂きます。

高尿酸血症での受診をお悩みの方は、是非当院をご検討頂き、気軽に足を運んでご相談を頂ければ幸いです。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

最近、よくお問い合わせを頂くインフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの、当院における11月の接種体制についてご連絡いたします。

現在、インフルエンザワクチンは、予約なしで当日接種可能です。

新型コロナワクチンについては、最新のファイザー製オミクロン株対応2価ワクチン(BA.4/BA.5対応型)を採用しており、接種希望者が増えてきましたので、11月は予約枠を増やして対応しております。

インフルエンザ、新型コロナワクチンの同時接種も対応可能です(この場合、コロナワクチンの予約が必要です)。

また、皆さんに安心して接種して頂けるように、当院は常勤医師3名在籍しており、ワクチン接種後のアナフィラキシーなどの症状にも迅速に対応する体制を整えております。

長崎でも発熱、咳、痰、鼻水、のどの痛みなどかぜ症状を訴える方が増え、新型コロナ流行の第8波が懸念されております。どうぞ、お早めのワクチン接種をご検討ください。

高島 治子

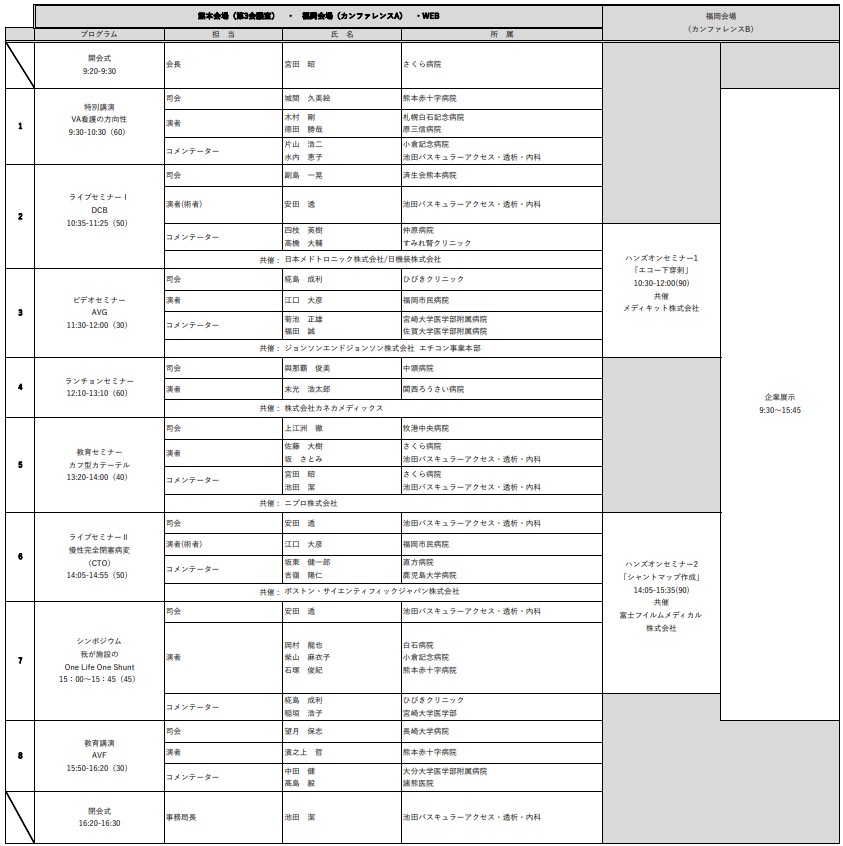

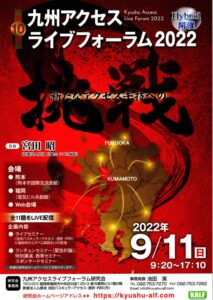

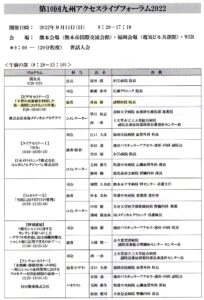

2022月9月11日に九州で開催された、第10回九州アクセスライブフォーラム2022で講演させて頂きました。

九州アクセスライブフォーラムは、年一回開催されるバスキュラーアクセスに特化した学会で、全国レベルで御活躍されている九州各県のバスキュラーアクセス診療で著名な先生方も数多く参加される、非常に≪熱い≫九州地方の学会になります。今回第10回のテーマは『新たなアクセス手技への挑戦』と題されております。

新型コロナウイルスの影響を鑑み、熊本と福岡の各現地会場と、WEBのハイブリッド開催で行われました。私は長崎市の当院よりWEBで参加致しました。

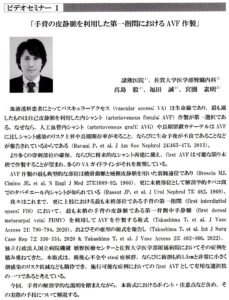

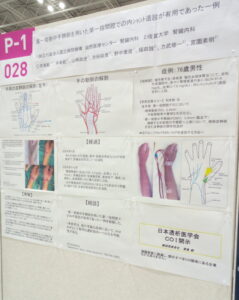

講演させて頂きましたテーマのタイトルは、「手背の皮静脈を利用した第一指間におけるAVF作製」です。

概要を説明致しますと、当院諸熊医院のホームページ内の【バスキュラーアクセスについて】でもお話しさせて頂いておりますが、血液透析で使用する際に作製する内シャントに関して、上肢における最も末梢部位である手背(手の甲側)の第一指間(親指と人差し指の間の水かきの部分)で、最も末梢の静脈である手背の背側中手静脈を利用した自己内シャントを作製する術式について、解剖学的な説明を踏まえながら、本術式におけるポイント・注意点など、その実際の手技について手術動画の供覧を含め解説し、ビデオセミナーとして講演させて頂きました。

詳細は添付しております画像に講演抄録を掲載しておりますので、ご興味がある方はご参照頂ければ幸いです。

今回御多忙な中、座長の労をお取り頂きました同じ長崎市の<医療法人陽蘭会 廣瀬クリニック院長 廣瀬弥幸先生>、ならびに共催頂きました<株式会社 東海メディカルプロダクツ様>には、心より感謝申し上げます。

本学会で講演させて頂き、私にとって非常に良い経験となりました。腎臓内科専門医、透析専門医として(当院で血液透析は行っていませんが、これまでの経験を活かして内シャントなどのバスキュラーアクセスの診察を行っております)、学会で学び得た知識を今後の診療に活かして参りたいと思います。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

2022月7月21日に佐賀大学医学部で開催された佐賀スキルアップセミナーにお招き頂き、演者として講演して参りました。今年から、特に若手の腎臓内科の先生方のスキルアップ向上のためにと企画された講演会の第一回の演者依頼ということでしたので、快諾させて頂きました(ハイブリッド開催でしたので、現地に加え、遠くは東京の虎ノ門病院、長崎県の佐世保共済病院などからも御参加頂きました)。

講演したテーマのタイトルは「First AVFの重要性とその実際」です。

概要を説明致しますと、当院諸熊医院のホームページ内の≪バスキュラーアクセスについて≫でもお話しさせて頂いておりますが、血液透析で使用するバスキュラーアクセスの基礎的な話から、さらに深掘りして、上肢における最も末梢部位である手背(手の甲側)の第一指間(親指と人差し指の間の水かきの部分)で、最も末梢の静脈である手背の各種背側中手静脈を利用した自己内シャントを作製する術式、ならびに上腕動脈-上腕静脈内シャント造設後に一期的に上腕動静脈の短距離表在化を行う術式の、その実際の手技について主に講演しました。それぞれFirst AVF、Last AVFとして有用な術式と考えており、前者は以前のブログでも少しお話しさせて頂きましたが、後者も私が独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター腎臓内科で勤務していた際に、院内臨床研究の代表責任者として行わせて頂いた研究内容になります。後者に関しましても、海外の英語雑誌に投稿し、論文掲載されておりますので、ご興味がある方は以下をご参照頂ければ幸いです。

(Takashima T, et al. J Vasc Access 22: 462-469, 2021)

今後、佐賀を中心とした腎臓内科の将来を担う若い先生方の御活躍を、心より期待しております。

私も、腎臓内科専門医、透析専門医として(当院で血液透析は行っていませんが、内シャントなどのバスキュラーアクセスの診察を行っております)、これまでの経験を活かして今後も精進して参りたいと思います。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

2022月7月1日に横浜で開催された、第67回日本透析医学会学術集会・総会で発表して参りました。

新型コロナウイルスの影響で、近年は多くの学会がWEB開催(もしくは現地とのハイブリッド開催)となっておりましたが、前回ブログで上げさせて頂きました第65回日本腎臓学会学術総会と同様に、今回は久しぶりの現地での発表となりました。

発表した演題は「第一背側中手静脈を用いた第一指間腔での内シャント(AVF)造設が有用であった一例」についてです。

概要を説明致しますと、当院諸熊医院のホームページ内の【バスキュラーアクセスについて】でもお話しさせて頂いておりますが、血液透析で使用する際に作製する内シャントに関して、上肢における最も末梢部位である手背(手の甲側)の第一指間(親指と人差し指の間の水かきの部分)で、最も末梢の静脈である手背の第一背側中手静脈を利用した自己内シャントを作製する術式についての報告になります。海外の英語雑誌に投稿し、論文掲載されておりましたが、日本国内ではまだ発表しておりませんでしたので、今回報告して参りました。

詳細は以下に論文掲載されておりますので、ご興味がある方はご参照頂ければ幸いです。

(Takashima T, et al. J Vasc Access 21: 790-794, 2020)

今回の学会に参加し、やはり現地開催の学会はWEB開催に比べ、非常に良い刺激となるのを改めて実感致しました。腎臓内科専門医、透析専門医として(当院で血液透析は行っていませんが、これまでの経験を活かして内シャントなどのバスキュラーアクセスの診察を行っております)、学び得た知識を日々の診療に活かし、今後も精進していきたいと思います。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

2022年6月10日に神戸で開催された、第65回日本腎臓学会学術総会で発表して参りました。

新型コロナウイルスの影響で、近年は多くの学会がWEB開催(もしくは現地とのハイブリッド開催)となっておりましたが、今回は久しぶりの現地での発表となりました。

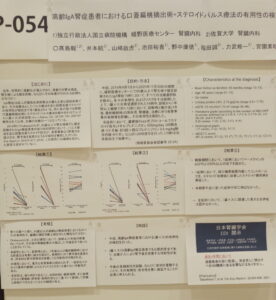

発表したテーマは「高齢IgA腎症患者における口蓋扁桃摘出術+ステロイドパルス療法の有用性の検討」についてです。私が独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター腎臓内科で勤務していた際に、院内臨床研究の代表責任者として行わせて頂いた研究報告になります。

概要を説明致しますと、これまで60歳以上の高齢IgA腎症患者様における両側口蓋扁桃摘出術+ステロイドパルス療法(扁+ス)の有用性や、扁摘の適応年齢上限などを示した報告はありませんでした。

2014年4月1日から2020年11月30日の期間に、嬉野医療センターにて60歳以上で腎生検で確定診断されたIgA腎症の患者様において、日本で認められているすべての治療選択肢を提示し、各々の有用性、ならびにリスクを充分説明した上で、(扁+ス)を希望選択され、かつ診断から1年間以上観察できた患者様において、診断時と施行後(1年後、最終観察時)の尿所見、腎機能、治療に伴う有害事象の有無等を評価し、その有用性と安全性を検討しています。

【結果】診断時平均年齢66歳(61-73歳)。確定診断、(扁+ス)治療1年後において、有意に尿蛋白量と血尿は減少し、eGFRは増加しました(腎機能が改善しました)。最終観察時(平均観察期間43ケ月)においても、診断時と比し有意に尿蛋白量と血尿は減少を示しました。(扁+ス)治療に関連した深刻な有害事象は認めず、腎死(末期腎不全になり透析や腎移植が必要になること)や死亡に至った患者様はいらっしゃいませんでした。

確定診断より1年後の尿蛋白の値が、その後の腎機能喪失の独立した予後因子であったことが過去に報告されており(Okabayashi, et al. Clin Exp Nephrol. 20:910-917, 2016)、今回の臨床研究において、(扁+ス)は高齢IgA腎症患者様でも比較的安全であり、治療介入により長期的にみて腎予後を改善する可能性があることが示唆されました(症例数が多くはなく、今後の長期前向き試験、ならびに症例を蓄積することで、その有用性・安全性を更に検証することが必要と考えられました)。

なお、詳細は以下の英語雑誌に投稿し、論文掲載されておりますので、ご興味がある方はご参照頂ければ幸いです。

(Takashima T, et al. Clin Exp Nephrol. 25:804-806, 2021)

今回の学会に参加し、他より学び得た知識を、今後の日々の診療に活かしていきたいと思います。

長崎市浜町 諸熊医院(内科) 院長 髙島 毅

当院へのお問い合わせ、ご質問

ご相談がありましたらご連絡ください。

095-827-6114

受付時間:

9:00~17:30(月~金)

9:00~12:30(土)